権利擁護センターありだがわについて

権利擁護センターありだがわ

権利擁護センターありだがわでは、認知症、知的障害、精神障害など判断能力が不十分な方々の財産や権利を守り、安心して地域で暮らすことができるよう、成年後見制度に関する相談支援や普及啓発を行っています。

権利擁護センターありだがわパンフレット➠pdfをダウンロード

権利擁護センターありだがわパンフレット➠pdfをダウンロード

|

相談支援 判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。 相談事例はこちら 👈 |

|

普及啓発 後見制度に関する研修会、出張講座を行い、権利擁護に関する認識を広めます。 |

|

手続き支援 後見制度の申立てについての説明及び書類作成に関する手続きを一緒に行います。 |

|

市民後見人養成講座 地域における身近な存在として、成年後見制度を担う市民後見人の養成を行い、活動を支援します。 [ただいま準備中] |

|

有田川町権利擁護ネットワーク協議会 各関係機関と連携を図り、必要な方に適切な支援が行き届くよう、定期的に課題共有や意見交換を行っていきます。 |

成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害など判断能力が不十分な方々の財産や権利を守り、支援する制度です。本人の思いや生活上に合った支援を行う人(=成年後見人等)が家庭裁判所で選任され、ご本人と一緒に困りごとや心配ごとを解決していきます。

➡ 成年後見制度についてはこちら

➡ 成年後見制度に関するQ&Aはこちら

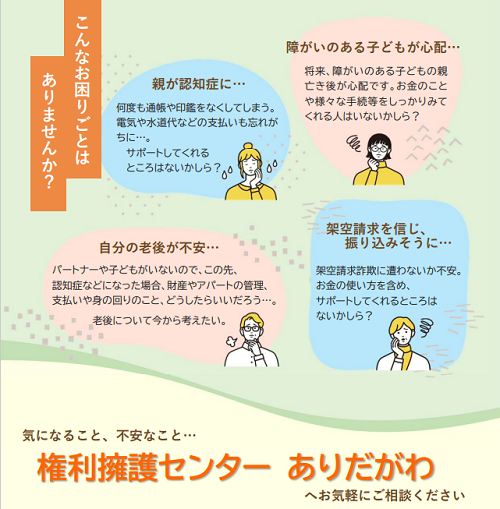

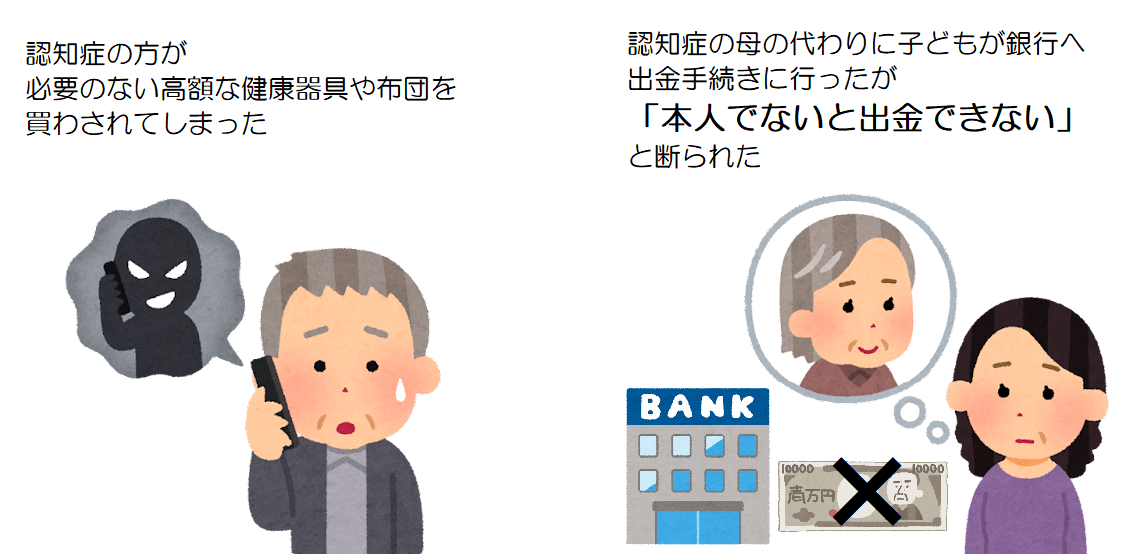

このような困りごとや心配ごとはありませんか?

『困ったなぁ』『心配だなぁ』の相談先の1つとして、権利擁護センターありだがわへお気軽にご相談ください。一緒に考え、サポートします!

************************************

【ご相談・お問い合わせ先】

権利擁護センターありだがわ ℡ 0737-23-8800

住所:〒643-0853

和歌山県有田郡有田川町角75番地1

きび保健福祉センター内

(有田川町社会福祉協議会内)

メール :info@aridagawa-shakyo.or.jp

開設時間:午前8時30分~午後5時15分

(月曜~金曜 ※祝日を除く)

地図はこちら ⇒ 有田川町社会福祉協議会(吉備事務所)